近日沙田市中心及新界多區出現大量火紅色昆蟲,經確認為本港夏季常見的害蟲「離斑棉紅蝽」(俗稱紅蝽)。牠們群聚於木棉樹等植物附近,體色鮮艷但不具攻擊性。食環署提醒,若不慎接觸其黏液,尤其是敏感人士可能引發嚴重過敏反應,應立即用水清洗並盡快求醫。專家呼籲市民保持距離,避免直接觸碰,並提高警覺防範過敏風險。

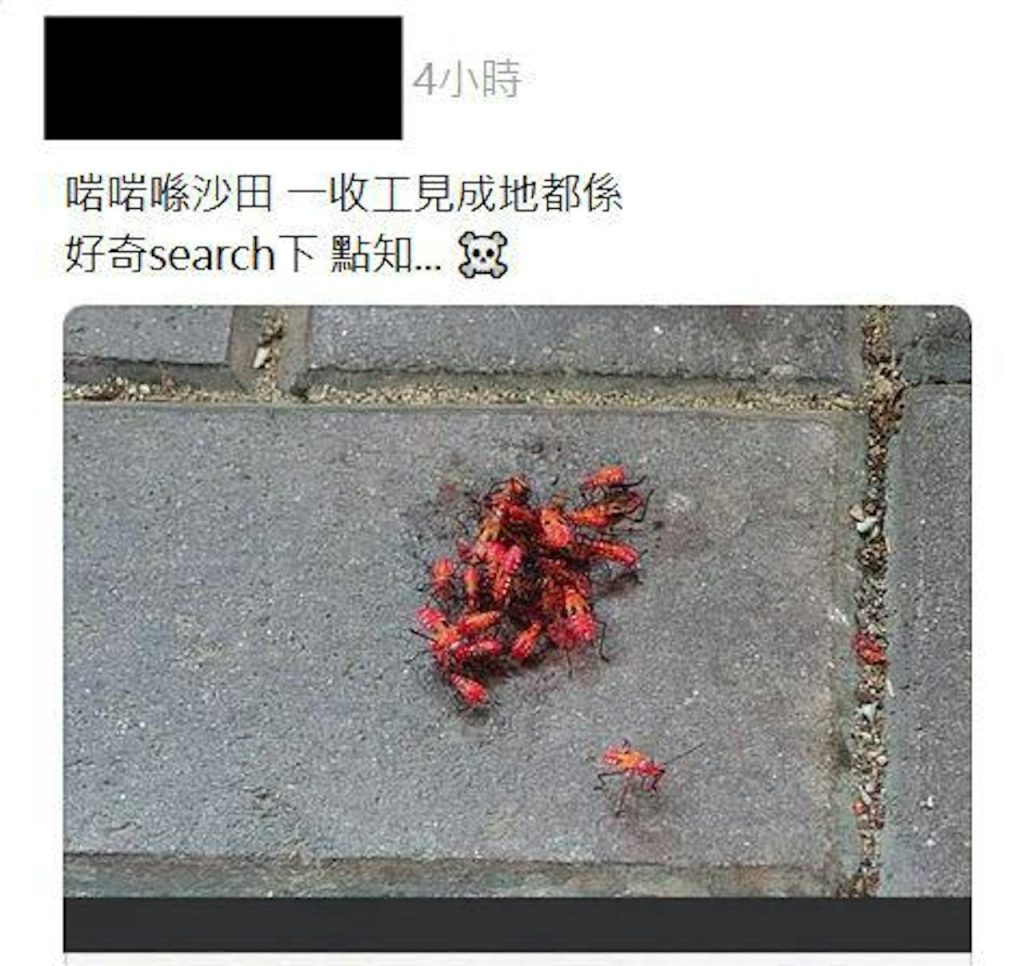

隨著夏季來臨,蚊蟲活躍,沙田市中心紅十字捐血中心及希爾頓中心附近街頭近日驚現一大群火紅色「神秘怪蟲」,引起居民高度關注。一名女街坊於6月29日在社交平台Threads上傳多張照片,顯示十多隻體型較大的紅色昆蟲聚集於地面,她好奇搜尋後發現這些昆蟲正是被稱為「紅蝽」的害蟲,並提醒街坊經過多木棉樹的路段時要特別小心,建議撐傘以防接觸。

不少網民看到帖文後紛紛表示驚恐,有人直呼「恐怖」、「crazy」,甚至表示家中附近亦有大量紅蝽出沒,擔心牠們會像韓國紅火蟻入侵事件般迅速擴散,呼籲大家見到要踩死以防害蟲蔓延。

紅蝽真身與特性

根據漁護署資料,「離斑棉紅蝽」(學名Dysdercus cingulatus)屬半翅目紅蝽科,為本港夏季常見昆蟲,主要以錦葵科及木棉科植物的種子和汁液為食。牠們鮮艷的紅色體色是用來威嚇天敵,對人類不具攻擊性,見人會主動散開,並不會對公眾健康構成威脅。

但食物環境署指出,紅蝽體內分泌的黏液若接觸到人體皮膚,特別是敏感皮膚或健康狀況較差者,可能導致嚴重過敏反應,出現皮膚灼傷、紅腫等症狀。若不慎接觸,應立即用清水沖洗,並盡快求醫。

紅蝽活動期及分布

紅蝽一般於7至8月進入旺季,但近年因氣候變化,牠們活動時間有所提前。今年6月已有大量紅蝽在沙田、新界北、西九龍及大埔等地區出現,數量驚人,常見牠們群聚於木棉樹下或草叢中。

多位區議員亦在社交媒體提醒居民,尤其留意兒童在草叢玩耍時避免誤觸紅蝽,以免引發過敏或皮膚不適。

專家與當局建議

- 避免直接接觸紅蝽,尤其是其黏液,保持安全距離。

- 若不慎接觸黏液,應立即用大量清水沖洗皮膚。

- 出現皮膚紅腫、過敏等症狀者,應盡快求醫。

- 行經多木棉樹的路段可撐傘或穿長袖衣物減少接觸機會。

- 不要隨意踩踏或驚擾昆蟲,以免釋放刺激性化學物質。

漁護署強調紅蝽不具攻擊性,無需過度恐慌,但防範過敏反應仍十分重要。

沙田及新界近期紅蝽大量出現,反映氣候變化對本地昆蟲生態的影響,昆蟲活動期提前且數量激增,對居民生活帶來一定困擾。雖然紅蝽本身不攻擊人類,但其黏液的過敏風險不容忽視,尤其是對敏感人士和兒童。

政府相關部門需加強公眾教育與防治措施,提醒市民正確認識紅蝽,避免恐慌與誤解,同時推動社區清潔與環境管理,減少害蟲滋生。市民亦應提高警覺,做好個人防護,尤其是夏季戶外活動時。

整體而言,紅蝽雖非致命害蟲,但其過敏潛在危害提醒我們,面對自然生態變化,持續監察與科學管理是維護公共健康的關鍵。

關鍵字:紅蝽、沙田怪蟲、夏季害蟲、過敏反應、食環署警告、防蟲措施、木棉樹害蟲、香港昆蟲生態